No início da década de 1960 o cinema inglês conseguiu emplacar o começo de uma série que fez sucesso por mais de uma década: a filmagem do espião 007, aquele que “tem licença para matar seus oponentes”. Teria sido, se fosse hoje, meio que constrangedor tamanha exibição de histrionismo, arrogância e sentimento de superioridade racial, na pele do agente James Bond, mas o que se viu na época foi exatamente o oposto. Logo em seu primeiro teste, 007 contra O Satânico Dr. No”, baseado no livro do escritor inglês Ian Fleming, nada do que poderia ser considerado como politicamente incorreto veio à baila, e o público abraçou o personagem em todos os países onde o filme foi exibido. A seu favor, “Dr. No” teve direção segura do experimentado Terence Young e ainda contou com o tema musical escrito por Monty Norman, que cunhou a presença do notável e imbatível espião pelo resto da franquia. Apesar disso, a sobrevida de Norman nas produções seguintes não seria grande, sendo subsequentemente substituído por John Barry.

Mas talvez o fator principal da aceitação de 007 como herói sem questionamento nas telas foi a presença indiscutível do carismático ator escocês Sean Connery. Entretanto, lá pelo quarto filme da série o ator já havia pedido as contas e depois se mandou, talvez temeroso de ficar estigmatizado pelo personagem que ele mesmo criara.

Por volta de 1968, os produtores de James Bond se viram diante de um dilema: quem iria substituir Sean Connery no projeto a seguir? Inicialmente, a ideia seria contratar Roger Moore, mas com o sucesso continuado da série de televisão “O Santo”, ele se tornou temporariamente indisponível.

Em seu lugar, o produtor escolheu o desconhecido George Lazenby, um australiano cuja única presença diante das câmeras havia sido o de modelo masculino. A história mostrou depois que esta escolha seria cercada de polêmica, particularmente por parte da imprensa, que crucificou o estreante.

Lazenby foi contratado para rodar A Serviço Secreto De Sua Majestade, um projeto um pouco mais ambicioso do que os anteriores. A ideia por trás da série era que 007 enfrentaria o arquivilão Blofeld, cabeça da organização terrorista SPECTRE. No pico da guerra fria, ficou claro para as plateias da época tratar-se de uma dissimulação para enquadrar nas telas o real inimigo das hordes políticas britânicas e norte-americanas: a União Soviética. E neste novo projeto, o alvo continuaria o mesmo.

As proezas técnicas

A produção convocou especialistas em fotografia aérea e na neve, como parte da unidade secundária de filmagem. O resultado são aquelas espetaculares tomadas de câmera nas sequências de perseguição na neve e no teleférico. Talvez seja este o mais singular lado técnico do filme, aquele que ainda o mantém com um dos melhores feitos até então.

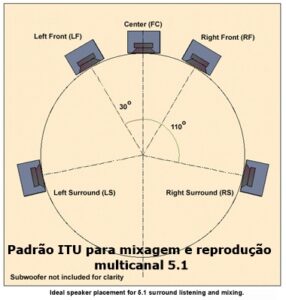

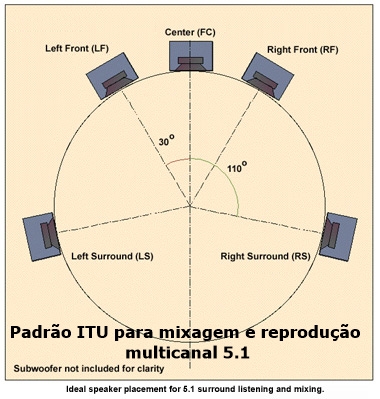

Mas, além disso, o design de produção arregimentou o compositor John Barry para compor uma trilha sonora mais robusta. Embora nos cinemas, ao que eu me lembre, as cópias foram apresentadas em mono, tudo indica que o projeto original seria projetado com som estereofônico. As cópias em home vídeo atuais, entretanto, foram remixadas para 5.1 canais, sendo pouco provável, portanto, conseguir se ouvir a mixagem original pretendida pelos realizadores. A modernização da trilha, longe de ser prejudicial, traz ao filme uma dimensão auditiva bem mais interessante, na minha opinião.

Até hoje eu não exatamente por que, a produção convidou Louis Armstrong para cantar a canção tema “We have all the time in the world”, que por coincidência acabou sendo um sucesso de vendas na época. Armstrong estava, naquela ocasião, com a saúde muito debilitada, e por isso se restringiu somente à interpretação vocal da música. É possível que os produtores quisessem fazer uma homenagem ao grande músico, mas o fato é que Louis havia gravado para a Kapp Records o álbum “Hello Dolly”, de grande sucesso de público em plena era Beatles, e assim também seria possível que a produção tivesse aproveitado o último bom momento do artista.

A falta de carisma e de tempo para amadurecer o personagem

Foi muito injusto e eu diria até maldoso o tratamento frio dispensado ao ator George Lazenby. Fisicamente, ele é muito mais convincente do que Connery, mas a presença continuada deste último nas telas, cercada da maneira inequívoca de como 007 deveria ser mostrado ao público, acabaram por derrubar Lazenby.

E foi a imprensa dos tabloides ingleses, na sua maioria de mídia de escândalo, quem provocou Lazenby seguidamente com perguntas de como ele se comparava com Sean Connery e/ou se tinha medo que o público o fizesse.

Mesmo não sendo formado como ator, George Lazenby poderia ter dado certo. O próprio diretor do filme admite ser ele disciplinado o bastante para enfrentar as câmeras com naturalidade. Em entrevista recente, Lazenby relata ter tentado mudar o jeito sexista do personagem, mas a fórmula anterior falou mais alto. Até porque o público não conseguiria ver nele a sequência dos filmes anteriores, quebrando assim a estrutura anteriormente construída.

A banalização da violência no cinema

Se a gente quiser ser crítico com os filmes de ação ou assemelhados, é possível enxergar e até mesmo condenar a maneira como a manipulação dos cineastas consegue tornar a violência uma coisa absolutamente banal, ou seja, matar alguém nas telas passa a se tornar um ato corriqueiro e alcançar uma suposta justificativa perante o público, como se fosse algo catártico ou necessário.

No final das contas, a violência nas telas acaba por ressarcir moralmente a plateia que vai aos cinemas como forma de conseguir um escapismo da vida real, onde a violência se manifesta sob diversas formas. Essa válvula de escape é justificada no dia a dia das pessoas, diante dos problemas de convivência com terceiros e total ausência de perspectivas de melhoria dos padrões de vida de cada um.

A catarse cinematográfica não é assim tão diferente quanto aquela de um motorista, que xinga ou reclama de outro, quando ganha uma fechada no trânsito. Esta catarse é na realidade um elemento importante para que a pessoa ajude a se livrar do estresse e das doenças crônicas relacionadas a ele.

Pessoalmente, eu acho condenável o exagero da exploração, tanto no cinema quanto principalmente nas novelas e seriados da TV, da violência, do sexo, do consumo de drogas, da exposição de cadáveres, autópsias, etc. Esteticamente, o uso de qualquer um desses elementos de retórica poderia ser justificável caso o roteiro necessite atingir um determinado impacto na plateia, mas nestes casos isto está longe de ser verdade. Alfred Hitchcock, o grande mestre do suspense, nos prova que para se tocar em assuntos macabros não é preciso nem mostrar o que está acontecendo na tela. O cinema segundo Hitchcock usa a montagem para destacar o poder de sugestão desta mídia, e com resultados muitíssimo mais interessantes! [Webinsider]

…………………………

Conheça Home Theater Básico, o livro de Paulo Roberto Elias. Disponível para Kindle na Amazon.

…………………………

Leia também:

- A comédia clássica no cinema

- A mensagem política de “O Rei dos Reis”

- Tem gente que não aprende nunca

- Anatomia de um Blu ray player

- Cinavia, proteção injusta para o usuário

- Jurassic Park em 3D?

- A obra e a visão de Alfred Hitchcock em Um Corpo Que Cai

- O primeiro filme em CinemaScope

- 2001, Uma Odisseia No Espaço

…………………………

Conheça os cursos patrocinadores do Webinsider

- TreinaWeb – Cursos de Tecnologia da Informação – treinaweb.com.br/cursos-online

Paulo Roberto Elias

Paulo Roberto Elias é professor e pesquisador em ciências da saúde, Mestre em Ciência (M.Sc.) pelo Departamento de Bioquímica, do Instituto de Química da UFRJ, e Ph.D. em Bioquímica, pela Cardiff University, no Reino Unido.