Sangue, Suor e Lágrimas, trecho de um famoso discurso de Winston Churchill durante a Segunda Guerra Mundial, serviu para nomear o grupo de Jazz Rock Blood, Sweat and Tears.

Quando a Grã-Bretanha estava na penúria em 1940, parecendo que iria sucumbir ao poderio nazista, Winston Churchill, então primeiro-ministro, proferiu as seguintes palavras: “Eu não tenho nada a oferecer a não ser sangue, trabalho árduo, suor e lágrimas”. Historiadores questionam a originalidade da frase, mas foi ela que ficou até hoje na memória das pessoas, e serviu como paradigma do esforço de qualquer trabalho pesado.

No fim da década de 1960, um grupo de rock tocando arranjos musicais de fusão começou a aparecer, justamente com o nome de “Blood, Sweat and Tears”. O que me atraiu naquele grupo foi que um dos gêneros de fusão musical foi o Jazz, embora os arranjos só tivessem relances deste tipo de música.

Se alguém me perguntasse naquela época e até mesmo hoje, o que sangue, suor e lágrimas tinham a ver com a música do grupo, eu não saberia responder. O disco com este título e que chegou até mim foi obtido por um amigo de infância, de forma pitoresca: ele namorou uma moça da redondeza e pediu o disco importado emprestado. Este foi, eu soube depois, o segundo disco gravado por eles na Columbia, mas que me deixou uma impressão muito positiva da qualidade do grupo.

Os discos seguintes continuaram a usar o nome do grupo no título, seguido de uma numeração: Blood, Sweat and Tears 3, e Blood, Sweat and Tears 4. Os discos mais novos tiveram outros títulos, como New Blood e New City.

A sensação de cada momento

Quando o grupo foi formado pelo músico Al Kooper, logo no ano seguinte foi gravado o disco “Child is Father To The Man”, que tem a assinatura daquele músico, arranjos meio que esotéricos. Mas, no disco seguinte, aquele mesmo que nós ouvimos primeiro, os arranjos eram muito mais sofisticados no sentido da fusão jazzística, com o brilho do tecladista Dick Halligan e do trompetista Lew Soloff.

Além deles, ganhou destaque o vocalista canadense David Clayton-Thomas, autor de Spinning Wheel, faixa do disco que fez sucesso na época. O disco ganhou um Grammy e coroou a presença do grupo entre os fãs.

O disco que nós ouvimos pela primeira vez foi eventualmente devolvido e o namoro desfeito. Eu acho que passei ele para uma fita de rolo. Anos depois, um outro amigo foi para os Estados Unidos a trabalho, e me trouxe o elepê já em nova prensagem, a qual, infelizmente, tinha problemas.

As mais novas edições

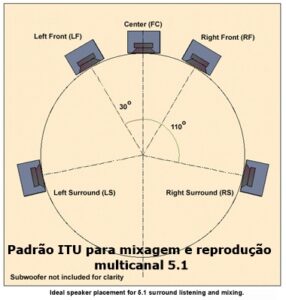

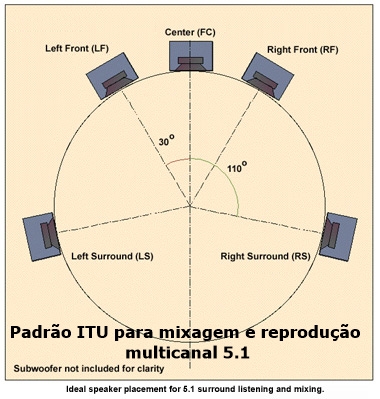

Ambos os discos acima citados tiveram versões recentes em SACD, o primeiro em nova mixagem 5.1, feita por Al Kooper, e o segundo, em formato quadrafônico (4.0), ambos os discos lançados pelo selo Audio Fidelity (que não é aquele antigo da década de 1960).

Bem antes disso, este segundo disco foi remasterizado em SACD de camada simples, pela Sony, com uma transcrição excelente. Por não ser híbrido (SACD/CD), o disco só pode ser tocado em um aparelho dedicado a SACD. Muita gente acredita que o SACD puro soa melhor, mas eu tenho as minhas dúvidas.

A Mobile Fidelity, aquela mesma acusada de enganar audiófilos arraigados ao som analógico, havia lançado o volume 3 em SACD estéreo, que virou cult, e depois de esgotada a prensagem, vendido a preços de ouro na Internet.

Um monte de reedições

Quando eu morei fora, eu tive a chance de comprar pela primeira vez, os dois primeiros discos em CD, com aquelas caixas duplas enormes, que ninguém usa mais. As transcrições não chegam a ser ruins, mas o segundo disco perde muita resolução para o SACD lançado anos depois.

Este segundo disco, na sua versão em SACD 4.0, foi uma decepção. As mixagens ficaram truncadas e o som abaixo do que se poderia esperar. Mas, o primeiro, mixado por Al Kooper, é expressivamente melhor, em termos de qualidade do áudio. O que destoa é justamente a mixagem, com aquele hábito maluco de reposicionar o som dos instrumentos e/ou faze-los rodar na sala. Sublimado isso, para quem consegue, é claro, o disco é bem mais agradável de ouvir do que o original.

As gravações número 3 e 4, e depois a New Blood eu as ouvi na minha fase de estudante universitário. Quando o disco 3 chegou nas lojas o elepê era rotulado como Mono, mas eu comprei assim mesmo. Quando o disco chegou em casa, eu tive a surpresa de saber que o som era estéreo e não mono. Comentando isso com um vizinho que trabalhava na indústria fonográfica, ele me diz que todos os cortes de acetato eram obrigatoriamente estereofônicos, o que mudava eram as fitas usadas no corte! Aparentemente, quem fez a capa do disco não sabia ou não se deu conta que a master era estéreo. Melhor para quem ouvia!

Nesta época, a CBS havia parado de prensar discos na Companhia Industrial de Discos (CID) e mudou para uma fábrica moderna da RCA em São Paulo. Lá a prensagem era bem melhor. A CID usava muito “scrap”, oriundo da sobra da massa tirada da prensa (eu vi isso lá quando a visitei com o meu vizinho), e esta mistura reaproveitada trazia com ela um ruído alto, prejudicando a reprodução da música. Aliás, quando eu restaurei os meus elepês eu construí um monte de filtros de ruído por amostragem do som da massa dos elepês, e no ambiente digital a música ressuscitou de volta!

O elepê do New Blood foi prensado pela CBS na fábrica da RCA, o disco chegou empenado (para variar), mas com um som muito bom. Quando anos depois eu tentei achar a versão em CD, vi que ela não existia. Fui achar em uma edição japonesa, que tenho até hoje, só que com um som apenas razoável. É possível que na prensagem brasileira a master tenha sido alterada para soar melhor, porque esta prática era muito comum em vários estúdios, ou então os meus ouvidos caducaram e/ou perderam a referência.

Eu achei New City uma enorme decepção. A versão quadrafônica em SACD multicanal foi resgatada pela Vocalion, junto com outro disco, mas eu não tive motivo para compra-la.

A presença no Brasil

Não me lembro mais se foi na década de 1980 ou 1990 que o Blood, Sweat and Tears deu um concerto no Teatro João Caetano, no Rio de Janeiro. David Clayton-Thomas estava lá, à frente dos músicos, e começou cantando “Applause”, que era faixa do esquecível disco New City. Naturalmente, ele foi aplaudido, mas eu ouvi queixas de que aquela música não era Jazz. É bem possível que a queixa tenha sido resultado do desconhecimento do histórico do grupo, que sempre gravou músicas de fusão.

Para mim, ficou a lembrança de um momento, no qual eu e amigos íamos uns nas casas dos outros “ouvir música”. Aquele tradicional ritual morreu ao longo dos anos. Ainda no início da minha vida de estudante universitário, circa início dos anos de 1970, a sala da minha casa ficava cheia de colegas do campus mais chegados, que gostavam de ouvir música em grupo, geralmente em sessões noturnas regadas com a tradicional caipirinha de limão, feita em casa. Muitos sentavam no chão e escolhiam o que ouvir. Eu ainda tinha gravador de rolo e acabei copiando elepês, a pedidos, várias vezes.

Foi nesta época, que a turma da faculdade correu para o teatro Fonte da Saudade ouvir o Milton Nascimento e o Clube da Esquina. O clima político desta época era terrível, ninguém se sentia seguro dentro ou fora do campus. Músicos e ouvintes ficavam, tenho certeza, momentaneamente aliviados ao ouvir música. E é engraçado que, neste particular, para muitos de nós nada mudou! Outrolado_

. . .

Paulo Roberto Elias

Paulo Roberto Elias é professor e pesquisador em ciências da saúde, Mestre em Ciência (M.Sc.) pelo Departamento de Bioquímica, do Instituto de Química da UFRJ, e Ph.D. em Bioquímica, pela Cardiff University, no Reino Unido.

2 respostas

Bom dia.!!!!!!!

Grato por estes minutos de leitura muito aprazível.!!!!!!!

Abraços mil.!!!!!!!

Ilha Comprida, litoral sul de São Paulo.!!!!!!!

Ah!! O nosso amigo Mar, te manda abraços.!!!!!!!

Oi, Luiz,

Que bom que a leitura te trouxe prazer. E obrigado pelo comentário!