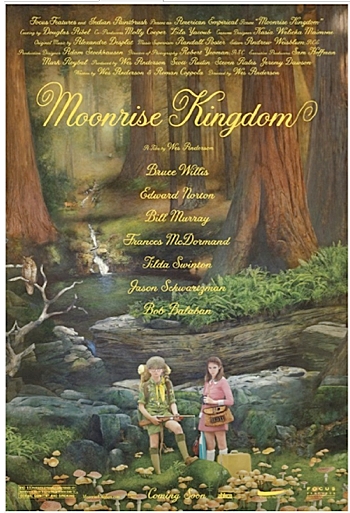

Sobre o filme de Wes Anderson, escrito por Wes Anderson e Roman Coppola. Com Jared Gilman, Kara Hayward, Edward Norton, Bruce Willis, Frances McDormand, Bill Murray, Bob Balaban e Harvey Keitel. Duração: 98 minutos. Censura: 14 anos.

Sobre o filme de Wes Anderson, escrito por Wes Anderson e Roman Coppola. Com Jared Gilman, Kara Hayward, Edward Norton, Bruce Willis, Frances McDormand, Bill Murray, Bob Balaban e Harvey Keitel. Duração: 98 minutos. Censura: 14 anos.

.

O que é Moonrise Kingdom? Eu não sei dizer. Quando escrevi meu texto sobre Submarine, de Richard Ayoade, fiz, se bem me lembro, no mínimo três comparações aos filmes de Wes Anderson. Claro que, quando eu escrevi aquele texto ano passado, eu era uma pessoa diferente com uma visão diferente de mundo. Se eu revir o filme hoje, provavelmente eu terei uma reação diferente (e menos eufórica).

Mas não Moonrise Kingdom. Aqui está um filme fresco, novo; um filme como Wes Anderson jamais fez. É um filme que joga não na realidade da vida, mas no imaginário.

Em seus melhores trabalhos — especialmente O Fantástico Sr. Raposo —, Anderson é um especialista em pescar sentimentos/situações reais e expandi-los até que se tornem coisas fantásticas; coisas que não podem existir fora da cabeça de uma criança que enxerga o mundo com olhos arregalados de maravilha.

O que torna Moonrise Kingdom tão bom talvez seja justamente essa visão francamente infantil do mundo; esse desprezo pelo realismo. Tirar os enquadramentos simétricos de Wes Anderson é como colocar Martin Scorsese num tripé ou como curar o Parkinson do operador de câmera de Lars von Trier. Eles não são mera perfumaria estética (talvez, claro, em Viagem à Darjeeling) — eles fazem parte de toda uma visão de mundo que está longe do realismo frio que muitos aplaudem (fatos da vida! Crítica social!), mas sim se aproxima de um mundo alheio à nossa realidade — e por isso mesmo encantador.

Claro que nem sempre funciona. Viagem à Darjeeling, como eu disse, é um filme autoindulgente e chato justamente por querer colocar o estilo de Anderson num ambiente real. Ora, não conhecemos o interior da Índia, mas sabemos que ele é fantástico, lúdico — uma terra onde cores e sons excêntricos convivem com cobras e a pobreza.

Anderson, ao tentar filmar com a sua grande-angular e os seus filtros amarelos, simplesmente é vomitado do lugar: querer filmar um trio de burgueses em crise existencial com movimentos sincronizados e dizendo tiradinhas espertas no meio do Rajastão é simplesmente impossível.

É como querer aproximar os lados positivos de dois imãs — eles se repelem. A única forma que um estrangeiro pode filmar a Índia em todo seu esplendor é fazer como Jean Renoir em O Rio Sagrado e flertar com o documentarismo. (Ou fazer um documentário igual a Baraka).

Dito isso, é interessante notar que, apesar de que o método de mise en scène de Wes Anderson, infelizmente a saturação e a supracitada autoindulgência estavam colocando seus filmes a perder. Não havia a necessidade daqueles enquadramentos cartunescos — Steve Zissou ainda seria Steve Zissou com ou sem a grande-angular, mas é impossível imaginar os Tenenbauns vivendo em uma Nova York sem Futura Bold.

Entretanto, há em Moonrise Kingdom uma reinvenção — e não uma reafirmação, como alguns críticos insistiram em dizer — no cinema de Anderson. Se Sr. Raposo era beneficiado pelo artificialismo da mise en scène do seu diretor, Moonrise Kingdom seria inexistente sem isso. Ver Moonrise Kingdom é quase como ler um enorme livro de gravuras (Roald Dahl?), pautado por passagens épicas de aventura. Não dá para crer no que estamos vendo.

Por exemplo: o filme começa com uma série de travellings que vão nos apresentando a casa dos Bishop, onde vive a coprotagonista, Suzy (Kara Hayward).

Ao contrário do que 99% dos diretores fariam (ou justificariam), esses travellings não estão lá para “apresentar a geografia da casa”. Essa deve ter sido a última coisa que passou pela cabeça de Anderson e do desenhista de produção, Andrew Stockenhauser. Anderson decupou as cenas dessa maneira para que pudesse reafirmar ao espectador que nada do que vemos poderia minimamente existir fora da cabeça do criador — aquilo é um universo à parte, que simplesmente pega coisas familiares ao nosso dia-a-dia.

A casa dos Bishop é uma versão life size de uma casinha de bonecas e os prados e florestas por onde Sam e Suzy caminharam podem ser refeitos em casa com papel crepom.

Ao contrário de A Vida Marinha com Steve Zissou e Darjeeling, cada opção tomada por Anderson foi milimetricamente estudada para servir em detrimento do todo (pois de nada adiantaria todo esse zelo pela carpintaria estética se não houvesse um cuidado com a carga dramática — e vice-versa).

Por ser a história de dois jovens de 12 anos num ambiente fantástico durante a mítica década de 60 (a preferida dos comentaristas de bandas de rock no YouTube), esta é uma história de Tempo e Memória.

Indo contra a corrente, ele e o fotógrafo Robert Yeoman, seu colaborador habitual, optaram por uma grande-angular retilínea e um filme em 16 mm, ambos inéditos no trabalho do diretor (descontando Raposo, que não há angulares de forma alguma).

A opção pelos 16 mm é tão curiosa quanto interessante. Particularmente eu creio que Anderson e Yeoman tenham escolhido o formato para realçar o tal do Tempo e a tal da Memória. Quando expandido para os 35 mm de exibição (e, fatalmente, quando visto em home video), a granulação torna-se bastante intensa, quase como se as cenas tivessem saído de algum filme caseiro, principalmente quando os planos são feitos com a câmera na mão (algo que comentei de passagem em meu texto sobre A Árvore da Vida).

Ou seja, como se fossem as lembranças de alguém, muito tempo depois que os fatos aconteceram.

Por outro lado, é difícil de explicar por que Anderson e Yeoman optaram pelas retilíneas. Anderson tem um histórico com olhos-de-peixe. Uma vez ele explicou que gostava das angulares curvadas porque permitiam que ele enquadrasse mais coisas.

Levando-se em consideração sua predileção por objetos de cena com presença massiva dentro dos quadros, a afirmação poderia ser algo além de uma mera desculpa esfarrapada — mas ela não encontra eco quando ele filma close-ups. (Eu acredito que ele gosta das angulares, qualquer uma delas, porque dão uma sensação de olho escancaradamente aberto). Em Kingdom, talvez, as retilíneas tenham sido utilizadas simplesmente porque elas chamam menos atenção. As olhos-de-peixe são muito aberrantes.

Levando-se em consideração sua predileção por objetos de cena com presença massiva dentro dos quadros, a afirmação poderia ser algo além de uma mera desculpa esfarrapada — mas ela não encontra eco quando ele filma close-ups. (Eu acredito que ele gosta das angulares, qualquer uma delas, porque dão uma sensação de olho escancaradamente aberto). Em Kingdom, talvez, as retilíneas tenham sido utilizadas simplesmente porque elas chamam menos atenção. As olhos-de-peixe são muito aberrantes.

E a verdade é que essas escolhas, cada uma delas, tornam Moonrise Kingdom uma obra-prima. Se não é uma obra-prima (eu estou anestesiado pelo filme até agora), chega muito, muito perto. Porque não é apenas o “fascínio pela imagem” que torna um filme grande, mas sim a adição dos seus fatores visuais com o drama do roteiro.

Moonrise Kingdom, olhem só, não é apenas um fabuloso coming of (teen)age com todos aqueles dramas psicológicos dos meninos chegando à adolescência e descobrindo o amor e a sexualidade, mas também um olhar acurado à sociedade de imbecis que, de uma forma ou outra, nunca conseguiram chegar à maturidade de forma plena.

E na verdade ninguém em Moonrise Kingdom é maduro. Nem crianças, nem adultos. Um cineasta mais jovem, talvez (Xavier Dolan?), aproveitaria esse detalhe da infantilidade transpirando por todos os lugares para fazer uma “crítica social” (falha) e mostrar o ~poder dos jovens~.

Anderson, porém, consegue escapar a isso com cenas simples, como aquela que Bruce Willis dá um copo de cerveja para Sam (Jared Gilman) e fala que ele garante que o menino é mais inteligente que ele, mas que é provado “que toda a humanidade comete erros. Nosso trabalho é evitar os erros maiores”. (E perceba que ele comete um erro e um acerto em sequência).

Mas o grande mote do filme é Kara Hayward e Jared Gilman. Os dois são jovens e, curiosamente, não estão apaixonados quando o filme começa. Se Moonrise Kingdom é uma grande fantasia, Hayward e Gilman são as fantasias maiores. Hayward, especialmente.

Ela é a fantasia de todo adolescente — uma menina tímida, retraída, deprimida, com problemas em casa e que precisa de alguém que a compreenda e que a dê carinho (eu imagino que não exista fantasia mais machista — o grande herói que surge pra salvar a mocinha tristinha). Uma fantasia que vem habitando cada vez mais as páginas do Facebook, até mesmo quando são operadas por garotas.

E então surge Gilman, uma figura igualmente quebrada, mas no extremo oposto da tabela: Hayward tem uma família, ele não tem nada. Os dois, inicialmente, não estão apaixonados simplesmente porque eles não pensaram na hipótese; simplesmente queriam a companhia de alguém que compreendesse as suas situações. Eles não estão lá para serem fofos (ainda que eu preveja infinitos blogs no Tumblr postando imagens dos dois).

Mas ah… os dois se apaixonam. Há sempre aquela tensão. Uma tensão amorosa fortíssima. Talvez sexual, também. Eles exploram a mata de New Penzance (o lugar fictício onde o filme se passa), estão sempre tão próximos, dormem juntos — e ainda desconhecem o sexo.

Ou melhor, desconhecem os próprios corpos. No caminho, os dois se conquistam. Reparem como sempre Gilman faz a pose de macho, mesmo que raramente acerte: ele tenta mostrar a ela como pode descobrir a direção do vento, mas não acerta fazer isso. Não consegue beber a água das frutinhas que brotam da floresta. Além do mais, bebe Tang.

Mas isso não quer dizer que isso o torne bobo. Pelo contrário, isso torna a dinâmica entre os protagonistas ainda mais fascinante. Os dois só estão agindo como crianças de 12 anos agem naturalmente. Até que, finalmente, Suzy Bishop coloca o disco de Françoise Hardy no player e os dois começam a dançar loucamente pela praia, até se abraçarem e se tocarem em partes até então não exploradas. (E Tilt your head sideways).

Na verdade, ao saber que essa é a primeira vez que os dois estão sendo realmente felizes (a busca pela felicidade é um dos grandes temas da carreira de Anderson), nós nos sentimos ainda mais compelidos para que eles fiquem para sempre naquela praia. Especialmente Hayward. Como ela é a única que tem background na história (as origens de Gilman jamais são contadas), ficamos com pena da coitada, quando finalmente é capturada.

Ainda assim, é tocante quando escutamos os pais de Suzy (Frances McDormand e Bill Murray) comentarem sobre a depressão da filha. Por vezes eu pensei que Suzy estava sendo cruel com os pais — e ela está mesmo. Mas isso não diminui as razões para ela fugir.

Como ela pode ser feliz em casa se observa a mãe traindo o pai com o guarda interpretado por Bruce Willis? De qualquer forma, a cena em que McDormand lava a filha, após ser recapturada da floresta, é reveladora: talvez Suzy esteja fazendo o que a mãe sempre teve vontade de fazer, mas nunca encontrou a oportunidade ou a coragem.

Talvez todos os problemas dela estejam sendo passados para a filha — todas aquelas vontades reprimidas. Talvez por isso seja tudo tão difícil para Suzy. (Respondendo a uma pergunta feita por McDormand, nesta cena).

Montado com uma agilidade impressionante, Moonrise Kingdom tem muitos, muitos outros detalhes que valeriam um ensaio bem maior que este texto (por exemplo, sente-se uma forte influência de Kubrick — seja pela simetria, seja pela estilização da violência).

Por exemplo, nota-se uma grande predileção do Anderson por raccords (uma canoa que se transforma numa ambulância, por exemplo; culminando com a fusão final); muitas quebras da quarta parede (bem no início do filme, Suzy levanta a cabeça e olha para a câmera sem nenhum motivo).

Além do mais, há a bizarra participação de Bob Balaban como o Narrador — na verdade ele não faz nada além do que servir de letreiro humano (se lembram daquelas sequências que mostravam as atividades extracurriculares do Max Fischer em Três é Demais?). Mas nem por isso, claro, ele deixa de ser importante ou engraçado. Há também o vistoso desenho de vestuário, que por vezes traz traços de personalidade dos personagens (repare como as roupas do escoteiro Redford são cortadas como as de um oficial da SS ou de um cavaleiro da Ku Klux Klan).

E há Kara Hayward, também. Nada assim desde Natalie Portman em O Profissional. Por isso, minha única preocupação é se o Protógenes Queiroz vai querer levar o pequeno Ruan para ver o filme.

—

(Observação: ao contrário de grande parte da crítica, eu não vou gastar tempo aqui lendo possíveis simbolismos sobre uma suposta transa entre os meninos. Primeiro: é irrelevante. Segundo: se você acha que a cena dos anzóis representa um simbolismo da perda da virgindade, obviamente você não sabe ler simbolismos e tem um péssimo senso de continuidade. Ainda mais: Do the other one deve significar sexo anal, então. E eu também não sei como as pessoas gritam quando enfiam anzóis nas suas orelhas.) [Webinsider]

…………………………

Leia também:

- A importância de mover a câmera: o travelling no cinema

- A diferença entre cinema intelectual e cinema para relaxar

- Batman – O Cavaleiro das Trevas Ressurge: uma opinião

- A montagem intelectual de Ivan, o Terrível

- 2001, Uma Odisséia No Espaço

- O bom e velho cinema europeu

…………………………

Acesse a iStockphoto. O maior banco de imagens royalty free do mundo.

Acompanhe o Webinsider no Twitter e no Facebook.

Assine nossa newsletter e não perca nenhum conteúdo.

Uma resposta

Belíssima a sua descrição sobre Moonrise Kingdom!

Infinitamente mais instigante que a sinopse que encontrei numa revista.

O filme entrou em minha “lista de tarefas” em apenas 4 parágrafos do seu artigo.

Parabéns!